【連載・社会学入門(2004)】十九回:宗教システムとは何か(下)

MIYADAI.comより転載

社会学者・映画批評家 宮台真司

■社会学の基礎概念を紹介する連載の第一九回です。前回に続いて「宗教システムとは何か」についてお話しします。前回は宗教定義論を扱いました。即ち、宗教定義史を振返り、改めて社会システム理論的な宗教定義を示しました。今回は宗教進化論を扱う段取りです。

■復習しましょう。宗教の機能は「前提を欠いた偶発性を無害なものとして受け入れ可能にすること」です。一口で言えば「根源的偶発性処理の機能」です。偶発性とは、「別様でもあり得たのにそうなっていること」を意味します。様相論理学上の可能&非必然です。

■〈世界〉内の事象は基本的に偶発的ですが、大抵は事後的な前提挿入により馴致可能です。「病気に罹ったのは不摂生だったからだ」というとき、「自分だけ病気に罹る」という偶発性は「不摂生だった」という前提が持ち込まれることで、受容可能に加工されます。

■ところが偶然の出会い・不慮の死等は、そうした前提挿入を以てしては納得不能な、前提を欠いたものとして現れ得ます。「個別の出来事」のみならず、なぜ「その」法則、「その」道徳が存するか、という具合に「一般的枠組」も前提を欠いたものとして現れ得ます。

■前提を欠いた偶発性は、期待外れの衝撃を吸収困難にし、意味あるものに意味がないという形で〈世界〉解釈を不安定にします。前提を欠いた偶発性は、何らかの形で受け入れ可能なものに馴致される必要があります。この馴致の機能を果たす社会的装置が宗教です。

■前提を欠いた偶発性の現れ方は、社会システムのあり方に応じて変化します。また、受容可能なものへと馴致するメカニズムにも複数の選択肢があります。前提を欠いた偶発性の「現れ方」と「馴致メカニズム」の組み合わせが、宗教のバリエーションを構成します。

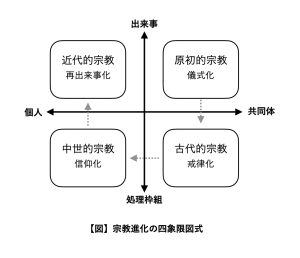

【宗教進化の四象限図式~原初的・古代的・中世的・近代的~】

■以上を踏まえ、前回の予告通り、現代に至るまでの宗教進化を図式的に描きます。原初的宗教では、前提を欠いた偶発性が共同体にとっての個別の出来事として問題になります。前提を欠いた偶発性は、共同体に対する個別の出来事として現れ、共同体が馴致しました。

■まず天災・疾病・飢饉・狂気など日常の慣れ親しみ(自明性)を破る出来事が、共同体全体のパニックを招来します。次にこれに対処して聖俗二元図式を用いた一連の共同行為(儀式)による聖なる時間・空間への隔離(聖化)が行れました。「儀式化の段階」です。

■古代的宗教になると、真偽・善悪・美醜等の二項対立により、期待外れに対する範疇が事前に準備され、範疇毎に対処の仕方が先決されます。これを「否定の図式」と呼びます。結果、個別の出来事が期待外れによるパニックを引き起こすことは、滅多になくなります。

■代わりに今度は、違背処理を先決する処理枠組自体が、前提を欠いた何ものかとして問題化し始めます。他でもあり得るのに、なぜ「その」図式なのか。そこに持ち出されるのが「神によって秘蹟化された戒律」という了解形式です。これが「戒律化の段階」です。

■中世的宗教になると、階層分化により社会が複雑化し、処理枠組が、共同体より個人のものとして意識され始めます。社会内に異なる信仰を持つ者が増え、戒律を秘蹟化する唯一神も、個人の主観に対応するものだと理解され始めます。これが「信仰化の段階」です。

■近代的宗教になると、再び個別の出来事が前提を欠いた偶発性を構成し始めます。但し原初的社会と違い、問題になるのは共同体でなく個人にとっての偶発的出来事。理不尽な左遷や突然の事故等「私だけを襲う不幸」が問題になります。「再出来事化の段階」です。

■因みに前提を欠いた偶発性の再出来事化は脱呪術化と密接に関係します。脱呪術化とは、全体社会が宗教システムと無関連に作動するようになること。社会の流動性増大とブッラクボックス化が、主観的枠組で全体を覆えるとの観念を非現実的にする事態に相即します。

【図1】宗教進化の四象限図式

【日本の近代宗教の三類型~浮遊系・覚悟系・修養系~】

■日本の近代宗教も、「私を訪れる相対的な不幸」を個人的に受容可能にする機能を持つ諸形式だと捉えられます。但し、日本の場合、前提を欠いた偶発性を処理する意味論的な問題設定が二種類に分岐しています。即ち「個別的問題設定」と「縮約的問題設定」です。

■個別的問題設定と縮約的問題設定の差異は伝統的宗教区分に対応します。前者は「世俗的=利益祈願型」、後者は「非世俗的=意味追求型」です。前者は「幸せになりたい!」に応える「行為系宗教」、後者は「ここはどこ?私は誰?」に応える「体験系宗教」です。

■行為系宗教は、行為で何かをもたらすことを目標とします。即ち前述したような非現実的関係の因果律を、呪術的に操縦したがります。体験系宗教は、個別の偶発性を操縦するより、一般的な体験加工形式を用いて〈世界〉に対する自己の安定した構えを樹立します。

■個別的問題設定とは何か。病気になった際「不摂生だった」という現実的関係を前提挿入できないと前提欠如が露呈します。この時「水子の祟り」等の超現実的関係を代替的に挿入するのが個別的問題設定です。現実/超現実の混同ゆえに「浮遊系」宗教と呼べます。

【図2】個別的問題設定

■これに対して、縮約的問題設定とは、自己と〈世界〉との関係一般に予め言及しておくことで、個別の出来事による期待外れに備えて、事前の免疫化を行うものです。これは、自己と〈世界〉をどのように一般的に関係づけるかによって、更に二種類に分けられます。

■第一は「〈世界〉における包括」。〈世界〉の側を拡張することで自己と〈世界〉の関係を規定可能化するものです。〈世界〉は決められていて自己には極小の自由しかないとする把握です。教義学的には黙示録的で、覚悟を要求するので「覚悟系」宗教と呼べます。

■第二は「自己における包括」。これは自己の側を拡張して自己と〈世界〉の関係を規定可能化します。何かが辛いのは、辛い出来事があるよりも、辛いと感じる境地があるだけとする把握です。教義学的には仏教的で、境地の操縦を目指す「修養系」宗教になります。

【図3】縮約的問題設定

■浮遊/覚悟/修養系という現代的宗教の類型で注意したいのは、これらが教団を類型化する図式ではないことです。個々の宗教は、これら機能的成分を多かれ少なかれ含みます。実際、教団には、教祖の神通力に惹かれる者も、彼が説く境地に惹かれる信者も、います。

■他方、浮遊/覚悟/修養系のいずれの要素にどれだけ吸引されるかは社会成員毎に明確に決まっています。拙著『制服少女たちの選択』第七章で述べた通り、対人能力に優れた人格システムは浮遊系、劣る人格システムは覚悟系または修養系の宗教性に吸引されます。

【図4】日本の近代宗教類型

【宗教システムのコミュニケーションメディア~信仰(内在/超越)~】

■宗教学には、呪術と区別して、狭義の宗教を捉える伝統があります。日本の宗教学者の一部は、呪術を「世俗的=利益祈願型」として、また狭義の宗教を「非世俗的=意味追求型」として捉えますが、日本の近代宗教の内部区分に引き寄せられた誤った概念区分です。

■呪術と狭義の宗教との区分は、宗教進化に結びつけられるべき概念です。先の図式で言うと、呪術は「原初的宗教」に、狭義の宗教は「中世的宗教」以降に、相当します。狭義の宗教の特徴は、超越/内在の二項図式を、コミュニケーションのコードとすることです。

■超越とは〈世界〉の外。内在とは〈世界〉の内。ここで〈世界〉とはありとあらゆるものの全体、〈社会〉とはコミュニケーション可能なものの全体です。原初的社会では〈世界〉と〈社会〉が重なり、アニミズムに見られる通り万物がコミュニケーション可能です。

■さて社会システムが複雑になると、〈社会〉は人間界に限定され、〈社会〉の外にコミュニケーション不能な事物からなる〈世界〉が拡がると見做され始めます。この段階で初めて「なぜ〈世界〉(万物)があるのか」との問いが生まれます。この問いは、逆説的です。

■なぜなら、答えは、論理的に〈世界〉の外に存在しなければなりませんが(超越)、そもそも〈世界〉はありとあらゆる全体だから外はあり得ません(内在)。しかし「なぜ〈世界〉があるのか」という問いは意味を理解可能です。ここに超越論的な領域が開かれます。

■超越論的とは、〈世界〉の外であるとも内であるとも言えない領域です。例えば造物主たる神。〈世界〉の内にいたら〈世界〉を造れないので、〈世界〉の外にいることになる。でも、万物を意味する〈世界〉に外があるのは変。仮にあっても認識や触知が不可能です。

■だから観察者的には、造物主たる神は超越論的です。むろん当事者的には、造物主たる神は、〈世界〉の外=超越なる値と、認識や触知の対象=内在なる値を振幅します。故に、超越論的存在への信仰で、コミュニケーションに、超越/内在の二項図式が刻印されます。

■従って近代社会における分化した宗教システムは、「信仰」というメディアが、超越/内在という二項図式を前提としつつ超越へと向けた動機形成と期待形成をなすことを通じてコミュニケーションを触媒することによる、コミュニケーションの閉じだと見做せます。

■教会や神学のコミュニケーションはこの意味で、分化した宗教システム(の一角)を構成します。しかし先に述べた通り、日本では、黙示録的意味論を有する「覚悟系」宗教としてのキリスト教以外に、「浮遊系」や「修養系」宗教が、大きな比重を占めています。

■従って、日本について見る限り、前提を欠いた偶発性を無害なものとして受容可能にする機能的装置としての宗教は、西欧キリスト教文化圏とは違って、「信仰」というコミュニケーションメディアによって閉じた下位システムを構成しているとは、到底言えません。

MIYADAI.comより転載